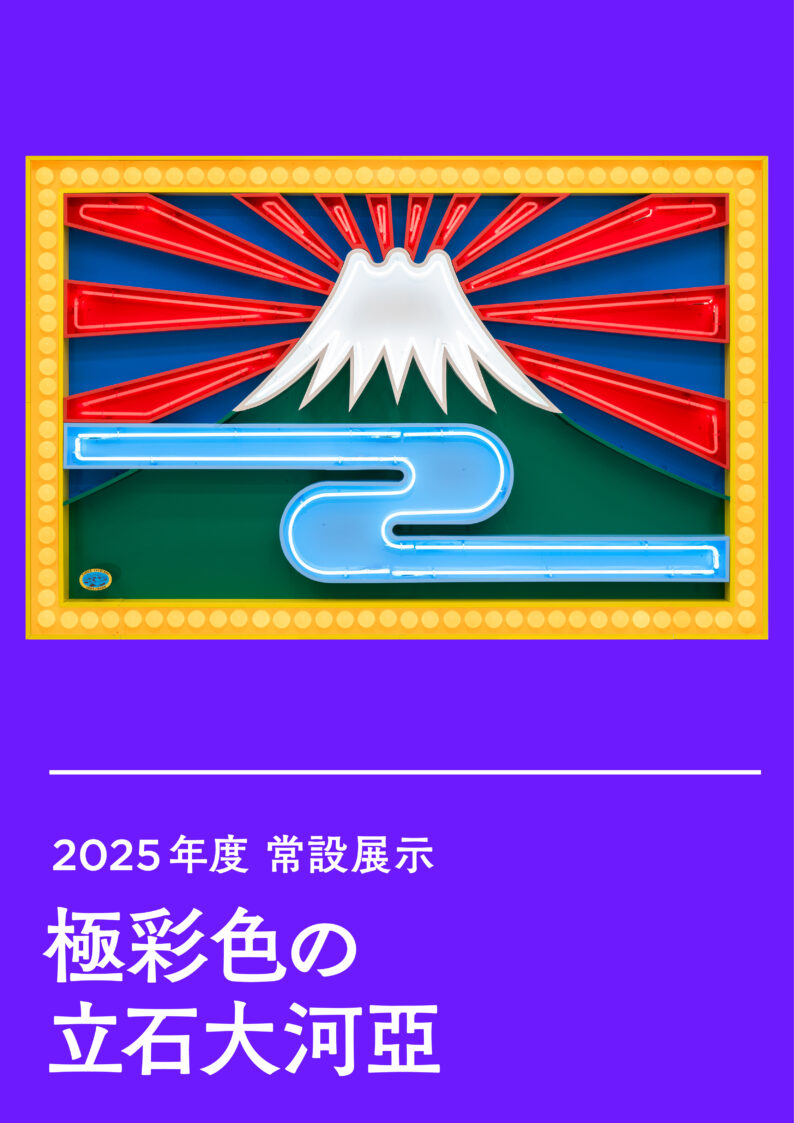

2025年度常設展示 極彩色の立石大河亞

第1期展示

2025年4月1日 ~ 2025年6月29日

2025年度の常設展示は「通年」で開催!

今年度は田川市出身の美術家、立石大河亞(1941-1998)を特集し、開館時にはいつでも立石作品をご覧いただけます。

田川市では初公開となる作品を含め、3期に分けて紹介いたします。

観覧料も無料ですので、企画展等とあわせてお楽しみください!

絵画、陶彫、マンガ、絵本、イラストなどのジャンルを縦横無尽に横断しながら独創的な世界を展開した立石大河亞(1941-98)。立石は1941年、福岡県田川市(当時伊田町)生まれ。大学進学のために上京後、1963年の読売アンデパンダン展でデビュー(「立石紘一」名義)。翌年には中村宏(1932-)と「観光芸術研究所」を設立。時代や社会を象徴する人物やイメージなどを多彩に引用して描かれたその作品は、和製ポップ・アートのさきがけとして注目を集めました。1965年からは漫画も描きはじめ、「タイガー立石」のペンネームで雑誌や新聞にナンセンス漫画の連載をもつまでになります。60年代末から多くの子どもたちが口にした「ニャロメ!」という言葉は赤塚不二夫(1935-2008)と交流があった立石の造語でした。しかし、マンガ家として活動が多忙になった1969年3月に、立石は突如としてミラノへ移住。そこから延べ13年にわたるミラノ時代は、マンガからヒントを得たコマ割り絵画を精力的に制作する一方、デザイナーや建築家とのコラボレーションで数多くのイラストやデザイン、宣伝広告などを手がけていきました。イラストレーターとしての活動が多忙になってきた立石は再び環境を変えるため1982年に帰国。85年から千葉・市原を拠点に活動します。90年以降は絵画や陶彫作品を「立石大河亞」、マンガや絵本を「タイガー立石」の名義で発表していきました。立石の作品はどの時期のものであっても、さまざまなできごとや観念が地層のようにつみ重なっています。このため、「見る」だけではなく「読む」ことによって、作者がつくり出した世界だけでなく、わたしたちの思考の回路も多次元にひろがるかのようです。

立石が少年期を過ごした頃の筑豊は石炭に需要のあった終期にあたり、田川にもまだ多くの娯楽が残っていました。劇場や映画館で大衆演劇や極彩色のディズニーアニメを、神社の境内でサーカスや見世物を夢中で見ていた立石少年。図書館では美術全集を読破、田河水泡の「のらくろ」や杉浦茂のナンセンスギャグ漫画、手塚治虫のSF漫画などを愛読し、竪坑、巨大煙突、ボタ山、石炭を運ぶ蒸気機関車など炭鉱町独特の景色を眺めながら様々な空想にふける日々を送っていたといいます。多感な少年時代を過ごした田川の独特な風土とダイナミックな社会性、雑多な文化環境が表現者としての基礎を作り、その「大地の記憶」が創造力のひとつの源泉となっていたことは疑いないでしょう。

今年度は田川市出身の美術家、立石大河亞(1941-1998)を特集し、開館時にはいつでも立石作品をご覧いただけます。

田川市では初公開となる作品を含め、3期に分けて紹介いたします。

観覧料も無料ですので、企画展等とあわせてお楽しみください!

絵画、陶彫、マンガ、絵本、イラストなどのジャンルを縦横無尽に横断しながら独創的な世界を展開した立石大河亞(1941-98)。立石は1941年、福岡県田川市(当時伊田町)生まれ。大学進学のために上京後、1963年の読売アンデパンダン展でデビュー(「立石紘一」名義)。翌年には中村宏(1932-)と「観光芸術研究所」を設立。時代や社会を象徴する人物やイメージなどを多彩に引用して描かれたその作品は、和製ポップ・アートのさきがけとして注目を集めました。1965年からは漫画も描きはじめ、「タイガー立石」のペンネームで雑誌や新聞にナンセンス漫画の連載をもつまでになります。60年代末から多くの子どもたちが口にした「ニャロメ!」という言葉は赤塚不二夫(1935-2008)と交流があった立石の造語でした。しかし、マンガ家として活動が多忙になった1969年3月に、立石は突如としてミラノへ移住。そこから延べ13年にわたるミラノ時代は、マンガからヒントを得たコマ割り絵画を精力的に制作する一方、デザイナーや建築家とのコラボレーションで数多くのイラストやデザイン、宣伝広告などを手がけていきました。イラストレーターとしての活動が多忙になってきた立石は再び環境を変えるため1982年に帰国。85年から千葉・市原を拠点に活動します。90年以降は絵画や陶彫作品を「立石大河亞」、マンガや絵本を「タイガー立石」の名義で発表していきました。立石の作品はどの時期のものであっても、さまざまなできごとや観念が地層のようにつみ重なっています。このため、「見る」だけではなく「読む」ことによって、作者がつくり出した世界だけでなく、わたしたちの思考の回路も多次元にひろがるかのようです。

立石が少年期を過ごした頃の筑豊は石炭に需要のあった終期にあたり、田川にもまだ多くの娯楽が残っていました。劇場や映画館で大衆演劇や極彩色のディズニーアニメを、神社の境内でサーカスや見世物を夢中で見ていた立石少年。図書館では美術全集を読破、田河水泡の「のらくろ」や杉浦茂のナンセンスギャグ漫画、手塚治虫のSF漫画などを愛読し、竪坑、巨大煙突、ボタ山、石炭を運ぶ蒸気機関車など炭鉱町独特の景色を眺めながら様々な空想にふける日々を送っていたといいます。多感な少年時代を過ごした田川の独特な風土とダイナミックな社会性、雑多な文化環境が表現者としての基礎を作り、その「大地の記憶」が創造力のひとつの源泉となっていたことは疑いないでしょう。

第1期展示

期間

2025年4月1日(火)~6月29日(日)

時間

9:30〜17:30(入館 17:00まで)

休館日

毎週月曜日(ただし5月5日は開館)・5月7日(水)

会場

常設展示室

観覧料

無料

出品作品

《ネオン絵画 富士山》1964/2009年

立石は翌年の読売アンデパンダン展にネオン作品を出品するつもりで1963年3月品川のネオン会社に就職しますが、同展は結局63年展を最後に打ち切りとなり、作品は未完成に終わっています。しかし、記号のように単純化した富士山と旭日(田川の駅前の文房具店の看板にレリーフ状の旭日があり、子どもの時からずっと眼と頭の中に入っていて親しんでいたという)のイメージはその後の作品で繰り返し引用されていきました。

本作は1993年に一度制作が検討され立石自ら設計図を書きましたが実現せず、その後残された資料をもとに制作され、2009年「多摩川で/多摩川から、アートする」展(府中市美術館)において公開されました。

本作は1993年に一度制作が検討され立石自ら設計図を書きましたが実現せず、その後残された資料をもとに制作され、2009年「多摩川で/多摩川から、アートする」展(府中市美術館)において公開されました。

1964/2009年 ネオン、木、スチール、アクリル 194.0×296.0cm 個人蔵

《アーティストシリーズ》1996年

1990年代以降、立石は作陶に強い関心を抱くようになっていきます。1994年にはアトリエに作陶用電気釜を設置、以降、陶彫による立体作品を本格的に制作。絵本『じょうもんくんとたまご』(福音館書店、1994年)に登場する《動物シリーズ》より始まった陶彫作品は、その後、国内外の著名な画家たちをモチーフにした《アーティストシリーズ》へと展開していきました。一人のアーティストとその代表作、主要モチーフを独自の手法で再構成したその立体物は360度どの角度から見ても一切破綻のない見事な造形となっており、常に新しい視覚世界を切り拓いてきた立石ならではの作品と言えるでしょう。

《CÉZANNE》1996年 陶・ブロンズ 53.0×43.0×36.0cm 個人蔵

《TARO》1996年 陶 53.0×43.0×40.0cm 個人蔵

第3期展示:11月5日(水)~2026年3月29日(日)

※3期の展示内容は後日公開いたします。